「親知らずの抜歯」と、それに関連して起こり得る「下歯槽神経麻痺」についてご説明いたします。

親知らずの抜歯は一般的な処置ではありますが、その一方で不安を抱かれる方が少なくありません。その背景の一つに、この下歯槽神経麻痺という合併症の存在があります。

親知らずについて

親知らずは、20歳前後に下あごや上あごの一番奥に生えてくる永久歯です。

きれいにまっすぐ生えていれば特に問題はありませんが、多くの場合は横向きに生えたり、歯ぐきに埋まったままになったりするため、虫歯や歯ぐきの炎症(智歯周囲炎)、あるいは歯並びへの悪影響を引き起こすことがあります。

そのため、症状やリスクがある場合には抜歯が必要となります。

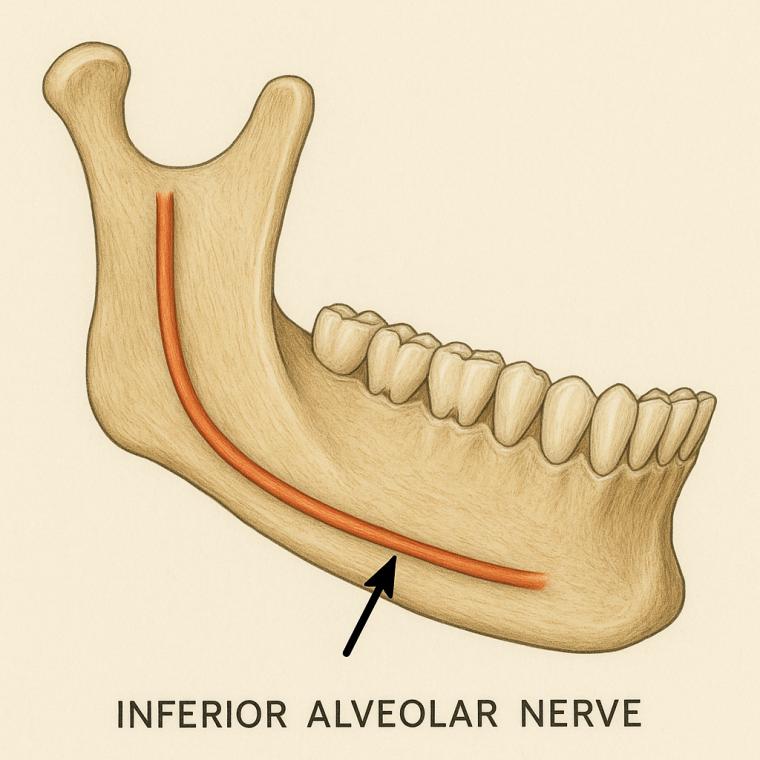

下歯槽神経とは

下歯槽神経は下あごの骨の内部を通る重要な神経であり、下の歯や歯ぐき、さらに下唇やあごの皮膚の感覚を司っています。

下あごの親知らずは、この神経の近くに位置することが多く、抜歯の際に注意が必要となります。

下歯槽神経麻痺について

親知らずの抜歯に際し、まれに神経が損傷や圧迫を受けることがあります。その結果、以下のような症状がみられる場合があります。

①下唇やあごの皮膚のしびれ

②感覚の鈍化、違和感の持続

③稀に長期間回復しにくい場合もある

この状態を「下歯槽神経麻痺」と呼びます。

発生のリスクについて

下歯槽神経麻痺が実際に生じる可能性は数%程度とされており、親知らずと神経の位置関係によってリスクは大きく変わります。

当院をはじめ多くの歯科医療機関では、事前にレントゲンやCTを撮影し、神経との距離を正確に確認したうえで、安全性を十分に考慮して治療を行っております。

予防と対応について

①事前検査:CT撮影により神経の位置を正確に把握

②手術方法の工夫:神経への影響を最小限にするため、分割抜歯などを選択

③術後の経過観察:しびれが生じても、多くは時間の経過とともに回復

しかし、症状が長期間持続する場合には追加の対応が必要となることがあります。ビタミン剤などの薬物療法が行われる場合もありますが、数か月を経ても改善がみられない場合には「神経修復外来」などの専門診療科での精密な診断や治療が望まれます。そこでは神経の回復を促す治療や、必要に応じて顕微鏡下での修復手術など専門的な医療が提供されます。

まとめ

親知らずの抜歯は広く行われている処置ですが、下歯槽神経麻痺というリスクが存在することを理解しておくことは非常に重要です。

不安に思われる場合は、ぜひ担当の歯科医師にご相談ください。CT画像をもとにリスクや治療方針について説明を受けることで、安心して治療に臨むことができます。

また、万一抜歯後にしびれや感覚の異常が続く場合には、早期に歯科口腔外科や神経修復外来といった専門機関を受診されることをお勧めいたします。

正しい知識と適切な対応により、安心・安全な歯科治療を受けていただければ幸いです。

医療法人社団 中野歯科医院

理事長 小笠原 延郎